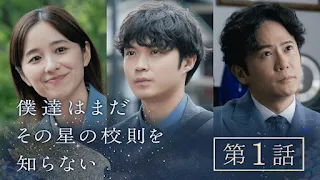

理事長とは過去に因縁がありそう🌠[新]僕達はまだその星の校則を知らない #01 男女共学化高校にスクールロイヤー

理事長とは過去に因縁がありそう

こんにちは

猫好き父さんです

不思議なドラマが始まりました

これからの展開に興味があります

模擬裁判と聞いて

真っ先に

「ソロモンの偽証」を

思い浮かべました

あれは重かったなあ

あらすじ

弁護士の白鳥健治(磯村勇斗)は、独特な感性を持ち、感覚が周囲と違うことやマイペースな性格で集団行動になじめず、不登校になった過去がある。現在、小さな法律事務所で働く健治は、恩人でもある所長の久留島かおる(市川実和子)の命により、学校で発生する問題について、法律に基づいた助言や指導を行うスクールロイヤーとして「濱ソラリス高校」に派遣されることに。ところが、尾碕美佐雄(稲垣吾郎)が理事長を務める

「濱ソラリス高校」は男子校の「濱浦工業高等学校」と女子校の「濱百合女学院」が合併したばかりで、校内では次々と問題が勃発。なかでもジェンダーレスを意識した新しい制服の評判は悪く、着用を拒否する生徒もいるほどだった。 そんななか、3年生の生徒会長・鷹野良則(日高由起刀)と副会長・斎藤瑞穂(南琴奈)がそろって不登校になる前代未聞の事態が発生。その原因は不明とあって、健治は早速、学校から打開策の提案を

求められるが、そもそも学校が苦手な健治は法的なアドバイスこそするものの、問題解決の糸口は見いだせない。健治のサポート役で国語教師の幸田珠々(堀田真由)が、そんな健治を心配し見守っていると、やがて生徒たちの間では2人の不登校の理由が合併による校則の変更なのではないかという憶測が広がり、制服を廃止するよう学校を訴える、という生徒が出てくる。そこで健治は、“制服裁判”なる模擬裁判を提案するが…。出演

磯村勇斗 堀田真由 平岩紙 市川実和子 日高由起刀 南琴奈 日向亘 中野有紗 月島琉衣 近藤華 越山敬達 菊地姫奈 のせりん 北里琉 栄莉弥 淵上泰史 許豊凡(INI) ・ 坂井真紀 尾美としのり ・ 木野花 光石研 稲垣吾郎 ほか

主題歌

ヨルシカ「修羅」 (Polydor Records)

スクールロイヤー(School Lawyer)

学校におけるさまざまな問題について法的な立場から助言や支援を行う弁護士のことです。特に近年は、いじめ・体罰・保護者対応・教職員の法的トラブルなどが深刻化しており、学校現場における法的リテラシーの重要性が高まっています。

📚 スクールロイヤーとは?

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 学校が直面する法的問題(いじめ、保護者対応、労務管理など)について助言・支援する弁護士。 |

| 主な対象 | 校長・教職員・教育委員会など(生徒本人の代理ではない) |

| 役割 | 法的アドバイス、問題解決支援、教職員研修、制度設計のサポートなど |

🔍 スクールロイヤーが関わる主な事例

| 分野 | 具体例 |

|---|---|

| いじめ・不登校 | 事実関係の調査、加害・被害の法的整理、保護者との交渉支援 |

| 保護者対応 | モンスタークレーム、過度な要求、学校への訴訟リスク回避 |

| 労務・職員トラブル | 教員間のパワハラ・セクハラ、懲戒処分の法的助言 |

| 教育行政 | 学校運営に関わる法的整備(校則・情報開示・個人情報管理) |

| 危機管理 | 事件・事故・SNSトラブルの初期対応と報告体制の整備 |

⚖️ 教育と法の橋渡し役

スクールロイヤーは「訴訟を起こす」のではなく、**事前にトラブルを防ぐための“予防法務”**が中心です。

目的は:

-

学校が法的に適切な対応をできるようにする

-

教職員が法的知識を持って自信を持って動けるようにする

-

トラブルを早期に沈静化・予防する

🇯🇵 日本における導入の流れ

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 2010年前後 | いじめ問題やモンスターペアレントの社会問題化 |

| 2016年頃〜 | 一部の自治体・教育委員会が導入(大阪・福岡など) |

| 2019年 | 文部科学省が「スクールロイヤー導入の推進」を方針化 |

| 現在 | 全国の自治体で導入進行中。ただし配置状況に地域差あり |

🧠 メリット・課題

✅ メリット

-

専門家による法的に正確な助言

-

教職員の精神的負担の軽減

-

トラブルの法的整理と早期解決

-

保護者や外部との対応力が向上

⚠️ 課題

-

専任の弁護士確保が難しい(人材不足)

-

学校側の法的リテラシー不足

-

弁護士が教育現場特有の事情を理解していないケースも

-

費用負担(自治体の財政による差)

🏫 学校と社会の“中間支援者”としての意義

スクールロイヤーは、単なる法律の専門家というだけでなく、以下のような**“橋渡し的存在”**として機能します:

| 学校 | スクールロイヤー | 社会・家庭 |

|---|---|---|

| 教育現場 | ← 法的整理・助言 → | 外部対応(保護者・警察・メディアなど) |

📝 まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 教育現場のトラブルを法的に正しく、円滑に解決・予防する |

| 役割 | 法的助言、研修、危機対応、制度づくり支援 |

| 現状 | 導入が進むが地域格差あり。人材・連携の課題も残る |

| 今後 | 学校の「法務パートナー」として定着していく可能性が高い |

模擬裁判(もぎさいばん)

実際の裁判の手続きや構造を再現して行う教育活動で、近年では学校教育(特に中学・高校・大学)でも活用されるようになっています。これは法教育の一環として、生徒たちが「法の役割」や「社会のルール」を体験的に学ぶ非常に効果的な手法です。

✅ 模擬裁判とは?

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 裁判の手続きを模した教育的演習。生徒が検察官・弁護人・裁判官・被告人などを演じて行う。 |

| 目的 | 法の仕組みや正義・人権・対話の重要性を体感的に学ぶ |

| 主な対象 | 中学生〜大学生(法教育や公民授業、探究活動などで) |

🎯 模擬裁判の教育的意義

1. 法の仕組み・司法制度を理解できる

-

「裁判所ってどういう場所?」「裁判官・検察官・弁護士の役割とは?」など、教科書だけでは理解しにくい司法の実態を体験的に学べます。

2. 論理的思考力・表現力を養える

-

主張・反論・証拠に基づく議論を行うことで、論理的に考える力やディベート力、プレゼンテーション力が向上します。

3. 多角的な視点を持てる

-

被害者・加害者・裁判官など異なる立場に立つことで、「正義」「人権」「公平」といったテーマを一面的ではなく複眼的に考えるきっかけになります。

4. 対話と合意形成の重要性を学べる

-

感情や偏見ではなく、証拠・法律に基づく判断がいかに重要かを体験し、冷静に対話する力や合意を形成する力が育まれます。

5. 主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)

-

役割分担・資料作成・口頭弁論などを通じて、主体性と協働性が求められる学習となります。

🏫 学校現場での実践例

| 学校種別 | 活用方法 |

|---|---|

| 中学校 | 公民の授業で刑事裁判の仕組みを学ぶ一環として実施(例:万引き事件の裁判など) |

| 高校 | 探究活動・法教育プログラム・模擬裁判コンテストなどで本格的に実施 |

| 大学(法学部) | 実務家教員との連携で、法的リサーチや主張作成を含めた高度な模擬裁判を行う |

📚 模擬裁判で扱われる題材例(中高向け)

| タイトル | 主な論点 |

|---|---|

| 万引き事件 | 証拠の信用性、犯意の有無 |

| いじめ加害事件 | 人権・加害と被害の境界 |

| 交通事故 | 過失の程度、損害賠償責任 |

| ネットトラブル | 表現の自由と名誉毀損の線引き |

| 少年事件 | 更生と処罰のバランス |

👥 関係機関のサポート

-

最高裁判所・法務省・弁護士会などが教材や指導支援を提供しています。

-

各地の弁護士会では「出前授業(スクールロイヤーや弁護士が学校を訪問)」も実施中。

-

**模擬裁判全国大会(高校生模擬裁判選手権)**も開催されており、全国的な広がりを見せています。

⚖️ 法教育としての模擬裁判の価値

模擬裁判は単なる「職業体験」ではなく、以下のような市民的資質の育成にもつながります。

| 資質・能力 | 学べること |

|---|---|

| 主権者意識 | 法や制度を理解し、自分の意見を持つ力 |

| 社会参加力 | 公共の問題に関わる意識 |

| 合理的判断力 | 感情や先入観に流されず判断する力 |

| 表現・説得力 | 自分の立場を他人に伝え、納得させる力 |

📝 まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 模擬裁判とは | 裁判手続きを体験する教育活動(役割演技+討論) |

| 主な意義 | 法制度の理解/論理的思考力/対話力/多角的視点の育成 |

| 教育的メリット | 主体的・対話的・実践的な学びの場として有効 |

| 課題 | 指導体制の確保、時間・準備の負担など(外部協力がカギ) |

💡補足:他の関連教育活動

-

模擬選挙(主権者教育)

-

ディベート/ディスカッション活動

-

人権教育/メディア・リテラシー教育

『ソロモンの偽証』

宮部みゆきによる長編ミステリー小説で、日本の学園ミステリー文学の金字塔とも称される作品です。複雑な構成と重厚なテーマを持ち、のちに映画・ドラマ化もされました。

📝 基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 作品名 | ソロモンの偽証 |

| 著者 | 宮部みゆき |

| 刊行 | 2002年〜2011年(全6巻:前篇・中篇・後篇が上下巻ずつ) |

| ジャンル | 学園ミステリー/社会派ミステリー/法廷ドラマ |

| 舞台 | 1990年の東京都内の中学校 |

| 映像化 | 2015年に映画版(前後編)、2021年にWOWOWでドラマ化 |

🧩 あらすじ(ネタバレなし)

ある日、中学校の校庭で男子生徒・柏木卓也の死体が発見される。警察は「自殺」と判断し、学校もそれに従って事件を処理しようとする。

しかし後日、新聞記者宛に届いた**「これは殺人だ」と告発する匿名の手紙**をきっかけに、真実を求める動きが始まる。

主人公は、真相を突き止めようとする中学生・藤野涼子。

彼女を中心に、学校内で生徒たちによる「模擬裁判」が開かれることになる――。

🎭 主な登場人物

| 名前 | 役割 |

|---|---|

| 藤野涼子 | 主人公。正義感の強い女子生徒。事件の真相を追う。 |

| 柏木卓也 | 死んだ男子生徒。無口で謎めいた存在。 |

| 神原和彦 | 模擬裁判の弁護側。冷静で優秀な男子生徒。 |

| 三宅樹理 | 模擬裁判の検察官役。非常に聡明で鋭い論理を展開。 |

| 大出俊次 | いじめグループのリーダー格。事件の鍵を握る。 |

| 森内恵里奈 | 柏木の死を“殺人”と告発する謎の人物。 |

🔍 タイトルの意味:「ソロモンの偽証」

-

**「ソロモンの裁き」**は、旧約聖書に登場する知恵の王ソロモンが示した有名な公平な裁判。

-

「偽証」とは、「嘘の証言」のこと。

-

タイトルは「誰が嘘をついているのか?」「正義とは何か?」というテーマを象徴しています。

🎯 作品のテーマ

『ソロモンの偽証』は、単なる推理小説ではなく、深い社会的・倫理的問題を扱っています。

主なテーマ:

-

正義とは何か

-

いじめ・沈黙・傍観者の責任

-

大人と子どもの間の断絶

-

情報操作とメディアの影響

-

真実と嘘、信じるということ

-

法と裁きの本質(模擬裁判を通して)

🎬 映像化作品

映画『ソロモンの偽証』(2015年)

-

前篇:事件編

-

後篇:裁判編

-

監督:成島出

-

主演:藤野涼子(オーディションで同姓同名の女優が抜擢され話題に)

WOWOWドラマ版(2021年)

-

全8話構成、現代版としてアレンジ

-

中学校を舞台にした模擬裁判の緊迫感が再現された

📚 読書ポイント

-

視点の切り替えと群像劇的構成が特徴(複数の語り手が登場)

-

各登場人物の内面が丁寧に描かれており、**全員が“容疑者であり被害者でもある”**という構造

-

中学生たちによる“模擬裁判”が、現代社会の裁判制度や正義を問い直す仕掛けになっている

-

長編ながらも、構成・人物造形・テーマ性が非常に緻密で、読み応え抜群

📝 まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ジャンル | 社会派・学園ミステリー+法廷ドラマ |

| 読みどころ | 中学生による模擬裁判/「正義」とは何かを問う物語 |

| 評価 | 宮部みゆきの代表作にして、現代日本ミステリーの傑作 |

| 対象読者 | ミステリー好きはもちろん、教育・法・社会問題に関心のある人におすすめ |

『星めぐりの歌』

詩人・童話作家 宮沢賢治(1896–1933)が残した、美しく幻想的な歌曲です。彼の代表作『銀河鉄道の夜』と深く関わりがあり、賢治の宇宙観・宗教観・科学観が凝縮された作品として知られています。

🌌 基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 星めぐりの歌 |

| 作詞・作曲 | 宮沢賢治(自作自演) |

| 制作時期 | 1921年頃(作品集『春と修羅』の時期) |

| 登場作品 | 『銀河鉄道の夜』(作中で実際に歌われる) |

| ジャンル | 詩・童謡・歌曲(賢治は自作曲として譜面も残している) |

📝 歌詞(全文)

あかいめだまの さそり

ひろげた鷲の つばさ

あをいめだまの 小いぬ、

ひかりのへびの とぐろ。

オリオンは高く うたひ

つゆとしもとを おとす、

アンドロメダの くもは

さかなのくちの かたち。

大ぐまのあしを きたに

五つのばした ところ。

小熊のひたいの うへは

そらのめぐりの めあて。

🔭 解説:歌詞の意味と星座たち

この歌には、実際の星座や天体が数多く登場し、まるで夜空の旅をしているような印象を与えます。

| 歌詞の表現 | 意味/登場星座 |

|---|---|

| あかいめだまの さそり | さそり座の1等星「アンタレス」 |

| ひろげた鷲の つばさ | わし座(アルタイル) |

| あをいめだまの 小いぬ | 小犬座(プロキオン) |

| ひかりのへびの とぐろ | うみへび座など、天の川の蛇状の流れ |

| オリオンは高く うたひ | オリオン座(冬の代表星座) |

| アンドロメダの くも | アンドロメダ銀河(肉眼でも見える) |

| さかなのくちの かたち | うお座、またはアンドロメダと関連した神話上の表現 |

| 大ぐま・小熊 | 北斗七星(おおぐま座)と北極星(こぐま座) |

| そらのめぐりの めあて | 北極星(空の回転の中心)を指す哲学的表現 |

🌌 宮沢賢治と天文学・宇宙観

宮沢賢治は天文学や自然科学に深い造詣があり、彼の作品には星や宇宙に関する描写がしばしば登場します。

『星めぐりの歌』は、その天体への関心と宗教的な世界観が融合した作品です。

-

科学と詩の融合:星座や天体のリアルな描写

-

仏教的世界観:輪廻・空・宇宙との一体感(法華経の影響)

-

宮沢賢治の造語美:直観的で幻想的な言葉遣い

🎶 音楽としての特徴

-

賢治自身が**旋律(メロディー)**をつけており、譜面も残っています。

-

静かで幻想的な旋律。子守唄のようでもあり、祈りのような印象を与える。

-

音楽教材や合唱曲としても親しまれており、特に東北地方の学校でよく歌われます。

🧭 『銀河鉄道の夜』との関係

この歌は、宮沢賢治の代表作である『銀河鉄道の夜』の中で、実際に登場人物たちが銀河鉄道の旅の途中で口ずさむ歌です。

-

星座を旅するような内容が、列車による宇宙の旅とシンクロしている

-

主人公ジョバンニの孤独と祈りの気持ちを象徴

-

天の川・銀河・死後の世界といった『銀河鉄道の夜』のテーマと密接に関係

📚 教育的な活用

| 活用場面 | 内容 |

|---|---|

| 音楽の授業 | 合唱・合奏で扱う。星の説明と組み合わせると効果的。 |

| 国語・詩の鑑賞 | 詩の表現技法・造語・テーマ(宇宙・死生観)を学ぶ。 |

| 理科・天文教育 | 実際の星座・星の知識と結びつけることで、詩と科学の架け橋に。 |

📝 まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 作品名 | 星めぐりの歌 |

| 作詞・作曲 | 宮沢賢治 |

| テーマ | 星座・宇宙・祈り・死生観 |

| 登場作品 | 『銀河鉄道の夜』 |

| 特徴 | 科学と詩が融合した、幻想的で静かな歌曲 |

「ジェンダーレス(genderless)」

性別にとらわれない/性別の枠組みに依存しない考え方やスタイルを指します。ファッション、価値観、ライフスタイル、社会制度など、さまざまな分野で注目されているキーワードです。

🔤 基本的な意味

-

gender(ジェンダー):社会的・文化的な「性別」のこと(例:男らしさ、女らしさ)

-

less(レス):~がない、~にとらわれない

つまり、**「男だからこう」「女だからこうすべき」**という固定観念をなくそうとする発想です。

👕 ジェンダーレスの主な分野と例

1. ファッション

-

「男らしい」「女らしい」服装ではなく、性別に関係なく自由に選べるスタイル。

-

例:スカートを履く男性、スーツを着る女性、ユニセックスブランドの登場

2. 社会制度・教育

-

「男子トイレ/女子トイレ」→「すべての人が使えるトイレ(オールジェンダートイレ)」

-

学校の制服が男女共通(スラックス・スカートの選択制など)

3. 職場・家事の役割

-

「女性は家庭」「男性は仕事」といった役割分担をなくし、能力や希望に応じた働き方・生き方を尊重。

-

育休を男性が取る、女性が管理職に就くなど

4. アイデンティティの自由

-

自分の性別を「男」「女」と単純に区別できない、またはしたくないと感じる人もいます。

-

ジェンダーレスは、LGBTQ+やノンバイナリー(性自認が男女どちらでもない)の人々にも関係しています。

🌏 海外と日本の動き

| 地域・国 | 特徴的な動き |

|---|---|

| 北欧(スウェーデンなど) | 性別を問わない教育制度、ジェンダーニュートラル語の使用 |

| アメリカ・カナダ | ジェンダー非開示のパスポート/多様な性別欄の選択 |

| 日本 | 制服の選択制導入校の増加、ジェンダーレスモデルの登場(例:井手上漠さん)など |

🎯 ジェンダーレスの目的

-

一人ひとりが**「らしさ」から解放され、自由に自分らしく生きる**こと

-

偏見や差別をなくすこと(例:「男のくせに泣くな」「女のくせにリーダーは無理」など)

⚠️ 注意点と課題

-

「ジェンダーを否定する」ことではない → 性別を重視する人も尊重されるべき

-

無理に「中性的」になることを強要してはいけない

-

社会の変化には時間と理解が必要(固定観念はすぐには消えない)

💬 まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 意味 | 性別にとらわれない考え方やライフスタイル |

| 背景 | 性別に基づく差別・固定観念を見直す流れ |

| 例 | ジェンダーレスファッション、ユニセックス制服、オールジェンダートイレ |

| 目的 | 自分らしく生きる自由を保障し、多様性を認め合う社会の実現 |

カンテレ「僕達はまだその星の校則を知らない」

— TVer新着 (@TVer_info) July 14, 2025

#1 臆病なスクールロイヤー、男女共学化高へ#TVer #僕達はまだその星の校則を知らない #ぼくほし @bokuhoshi_ktv_https://t.co/kSJkHE8kw9

%E5%A4%9C10%E6%99%82%E3%80%91%20LIFE%EF%BC%81%E4%BA%BA%E7%94%9F%E3%81%AB%E6%8D%A7%E3%81%92%E3%82%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88.png)